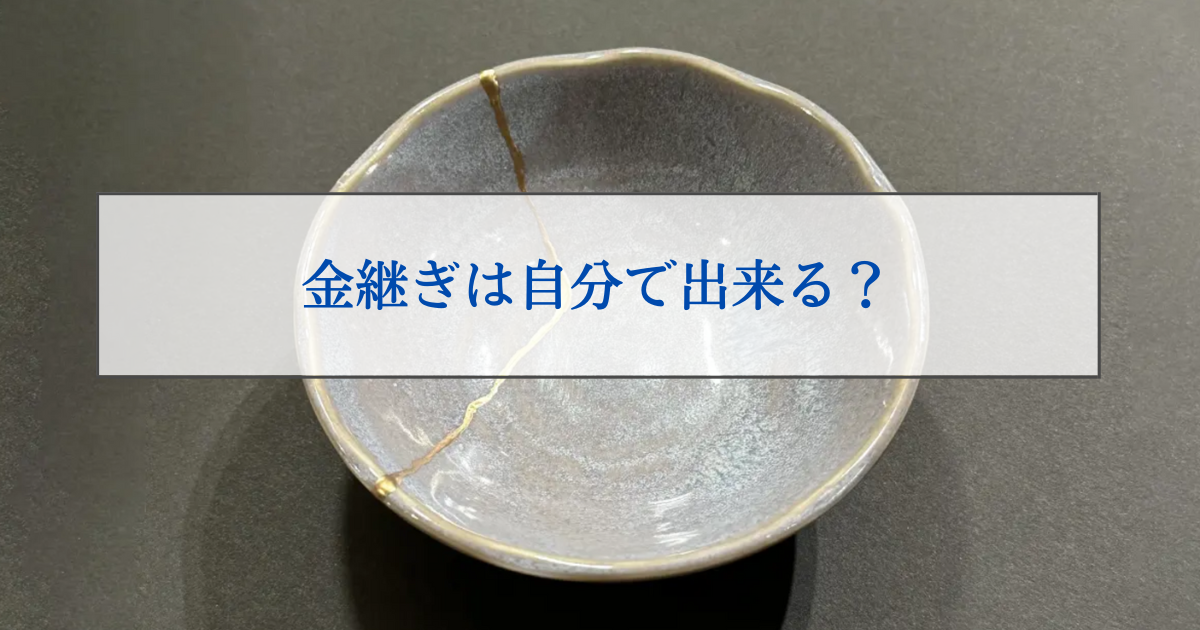

食器の修繕技術である金継ぎが再注目されるようになり、初心者向けのキットやワークショップの教室も増えてきました。

なかには、市販のキットで金継ぎを始めてみたいという人もいるでしょう。

しかし、実際に金継ぎに挑戦してみると、思うようにいかずきれいに仕上がらないことも多いもの。

今回は、金継ぎのなかでも比較的優しい「簡易金継ぎ」のやり方と、必要な道具、失敗しやすいポイントをレクチャーします。

簡易金継ぎとは?

簡易金継ぎは、伝統技法の本金継ぎとは異なり、樹脂や合成うるしなどの人工的な材料を使った金継ぎです。

本金継ぎは天然素材を使って修繕を行うため、丈夫でありながら人体に優しいという点が特徴です。

一方、乾燥に時間がかかり、材料も高価になりやすいためややハードルが高い面もあります。

簡易金継ぎは、本金継ぎと比べると格式は劣りますが、最短当日に作業を完了できるため初心者が始めやすく自宅での修繕や体験に向いています。

ただし、簡易金継ぎのキットは食品衛生法上の安全基準に適合していないものが多いため、食器として使いたい場合は注意が必要です。

金継ぎ暮らしでは、修繕後に食器として利用できるキットを取り扱っています。

簡易金継ぎの完成までの流れ

簡易金継ぎの着手から完成までのおおまかな流れは以下のとおりです。

- 破片の接着

- 下地づくり

- 水研ぎ

- 金入れ

- 乾燥

乾燥以外の工程は一日で完了するため、家でできる趣味が欲しい方や、空いた時間を有意義に過ごしたい方にもおすすめです。

簡易金継ぎの道具と材料

簡易金継ぎで使う道具と材料は以下のとおりです。

【必要な道具・材料】

- 金粉(または銀粉)

- パテ(陶磁器に使えるもの)

- うすめ液

- 合成うるし

- 接着剤(陶磁器に使えるもの)

- サンドペーパー(400番・1000番の2種あると良い)

- 面相筆

- カッターナイフ

- 綿棒

- 小皿(合成うるしを混ぜるのに使う)

【あると便利な道具・材料】

- 金属へら

- マスキングテープ

- 金粉用さじ(調理用のひとつまみ用軽量スプーンでもOK)

- 竹串

- 除光液

- 指サック

ホームセンターなどで一つずつ揃えても良いのですが、金継ぎの教室や工房が販売しているキットを利用すると楽にそろえることができます。

簡易金継ぎのやり方とコツ

簡易金継ぎの詳しいやり方と、各工程でのコツを紹介します。

今回は、当サイトの金継ぎキットを利用した場合の材料・道具で解説しますが、必要に応じて手持ちの道具や材料で代用してください。

1.破片の接着

まずは、割れたり欠けたりした部分の接着を行います。

【仮組み】

接着剤で破片を接合する前に、一度手で破片を合わせて組み方や接合後のイメージを確認します。

破片が3つ以上に分かれているときは、マスキングテープを使うと仮組みしやすくなります。

このとき、破片を組む順番を誤ると全ての破片がはまらない場合もあるので、接合する順番も確認しておきましょう。

【接着剤で接着する】

破片に接着剤をつけて接合していきます。

それぞれの破片は、接合部分の片面にのみ接着剤を薄くつけてください。

断面の中央あたりに細くつく程度で充分です。

そのまま破片を手で持ち、1分以上圧着しましょう。

器の大きさによって圧着する時間は変わってきますので、重い器などは不安であれば5分程度キープしてみてください。

破片を合わせたときに接着剤があふれ出るようなら綿棒ですぐに拭き取ります。

綿棒で拭ったあとネイル用の除光液で拭き取ると、きれいに除去できます。

2.下地づくり

滑らかに美しく仕上がるよう、パテで下地を作ります。

【欠けた部分を埋める】

縁や高台(器の底の台)などが欠けて破片がない場合、パテで肉付けする作業が必要です。

簡易金継ぎに使うエポキシパテは円柱状になっており、外側と内側で異なる2種の成分が層になっています。

まずはパテを輪切りにし、ピザのように切り出します。

このとき、外側と内側の薬剤がおおむね1:1になるよう注意しましょう。

切り分けたパテを均一になるよう指で練り、欠けた部分に埋め込んで周囲と高さを合わせてください。

パテは硬化したあとに削りますので、盛りすぎに注意します。

埋めたあとに竹串の柄を転がしてならすと周りと均一になりやすいです。

【ヒビを埋める】

ヒビや接着剤で接合した継ぎ目の部分も、パテで埋めて滑らかにします。

器のヒビに垂直に押し込むようにつけていきましょう。

ヒビの周辺についた部分は綿棒で除去します。

パテは10分程度で硬化してしまうので、少し埋めたら拭き取る、を繰り返して作業を進めましょう。

【水漏れチェック】

パテが乾燥したら、水を入れて漏れをチェックします。

水を入れて5分放置し、水漏れがなければ次の工程を行います。

3.水研ぎ

パテがついている部分を研磨し、表面を滑らかにする作業です。

【欠けた部分の研ぎ】

破片の欠けをパテで肉付けした部分を水で濡らし、400番のサンドペーパーで研磨していきます。

周りが傷つかないよう、サンドペーパーを小さく折って細かく動かします。

触った際に周りと段差がなく、デコボコしていなければOKです。

その後、1000番のサンドペーパーで表面がつるりとするまで優しく研磨します。

【ヒビ部分の研ぎ】

ヒビ周辺についたパテを削っていきます。

水で濡らし、円を描くように優しく研磨してください。

パテが厚くついている部分は、彫刻刀で削ってから研磨しましょう。

勢い余って器に傷をつけないよう、力を入れすぎずに作業します。

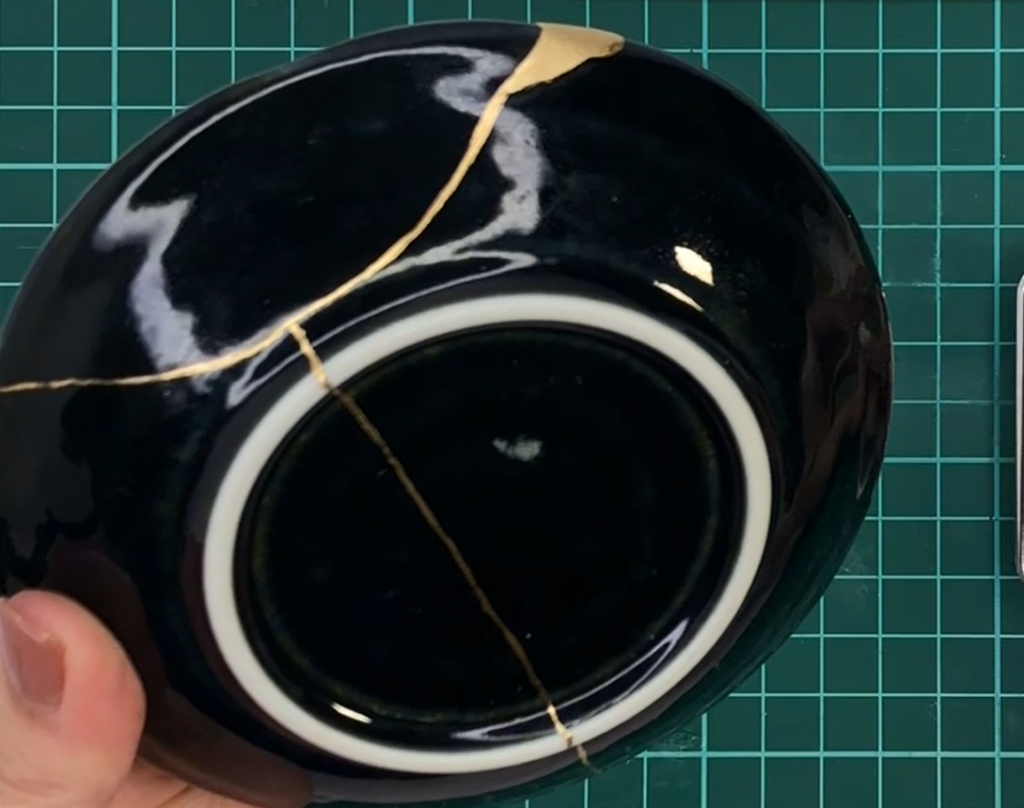

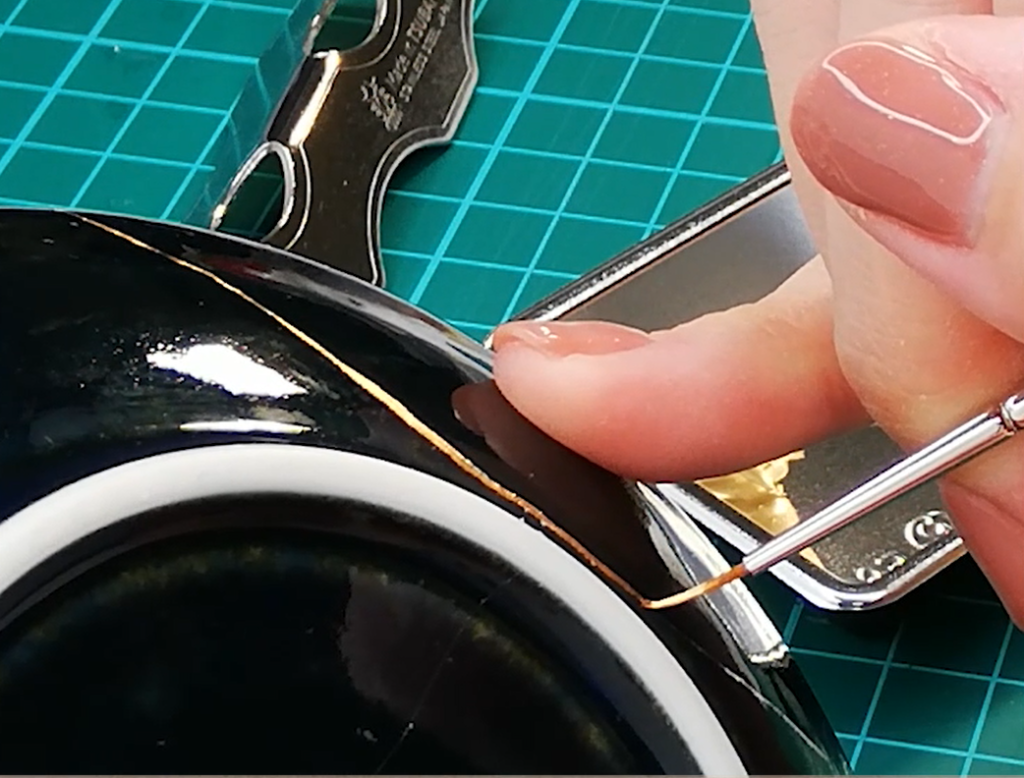

4.金入れ

下地の削りが終わったら、いよいよ金入れをしていきます。

小皿などに合成うるしを直径1cm程度出し、同じ量の金粉、希釈液2滴と混ぜます。

金粉が舞うので静かに混ぜてください。

器を傾けたときに液がゆっくりと垂れるくらいの固さが適正です。

漆ができたら、面相筆の先につけて慎重に塗ります。

欠けた部分やヒビ跡の裏表全てに金入れすればOKです。

5.乾燥

金入れが終わった器は自然乾燥させます。

乾燥の期間は使用した合成うるしや塗料によって異なりますが、金継ぎ暮らしの合成うるしであれば10日ほどです。

高台に金入れした場合は、塗った金が周辺に付かないよう注意しましょう。

割り箸などで台を作ってその上で乾燥させると金がつきにくくなります。

簡易金継ぎでよくある失敗と対処法

簡易金継ぎで、初心者の方が失敗しやすいポイントと、その対処法を紹介します。

破片がずれた状態で接着してしまった

接着剤で接着する際に破片がずれていると、強度が伴わず見た目も損なわれます。

一度乾燥した接着剤を除去する場合、お湯を張った鍋にふきんやタオルを敷き、30分ほど煮込んでください。

煮込んだあと破片が無事に分解できたら、断面の接着剤を除光液できれいに除去します。

欠けを埋めたパテがデコボコになる

パテの断面がデコボコに仕上がるのは、パテの盛りすぎが原因のことが多いです。

縁が欠けて肉付けするケースであれば、表面に竹串の柄を転がしてはみ出した部分を除去すると盛りすぎを予防できます。

その後、手順どおりに乾燥・研磨をしっかりと行いましょう。

金がはみ出してしまった

塗った金がはみ出したら、合成うるしが固まり始める前に希釈液を綿棒につけて拭き取ります。

拭いた跡が残る場合は、新しい綿棒で再度拭くときれいに除去できます。

筆が固まってしまった

合成うるしを塗った筆は放っておくと固まって使えなくなってしまいます。

作業が終わったら、なるべく早く洗浄しましょう。

洗浄するときは、容器にうすめ液を少量出して液のなかで優しく叩くようにポンポンと筆を洗い、ティッシュで拭き取ります。

ティッシュに合成うるしがつかなくなるまで繰り返せば洗浄完了です。

手軽にできる簡易金継ぎで金継ぎを体験してみよう

簡易金継ぎは、伝統的な本金継ぎと比べて手軽に挑戦できるため、初心者が金継ぎを体験するのにぴったりです。

材料や道具は一つずつ揃えてもよいのですが、金継ぎに適した道具がセットになっている市販のキットがあれば便利です。

金継ぎ暮らしでは、修繕後に食器として使用できる簡易金継ぎのキットをリーズナブルな価格で提供しています。

気になった方はこちらもチェックしてみてください。