金継ぎって結構やるのにハードルがありますよね…

道具を揃えたりするお金もありますし、教室で習ったりする時間や場所に行くのも大変かと思います。

ただ、捨てるのも勿体ない…

そんな人のために、このページでは100円ショップ商品だけで “なんちゃって” 金継ぎをする方法を紹介します。

はじめに

今回紹介する方法はあくまで “金継ぎ風” になります。

口に触れたりする安全性は認められていませんので、食器には使用しないで小物入れなどにすることをおすすめします。

金継ぎ暮らしの道具は安心安全!

金継ぎ暮らしはすべての道具が国産品で、かつ、厚生労働省の食品衛生法基準をクリアしています。

「やっぱり食器に使えるように直したい」と思った方は、ぜひ金継ぎ暮らしの道具で金継ぎしてください。

100円均一で購入する道具

まずは道具の紹介です。

今回は100円ショップ『ダイソー』を中心に揃えました。

- 瞬間接着剤【ダイソー】

- 耐水エポキシパテ【ダイソー】

- 耐水ペーパー(紙ヤスリ)【ダイソー】

- カッター【ダイソー】

- 金色の絵具【ダイソー】

- 筆【ユザワヤ】

- 指サック【ダイソー】

- 綿棒

- 竹串

なければ購入してください

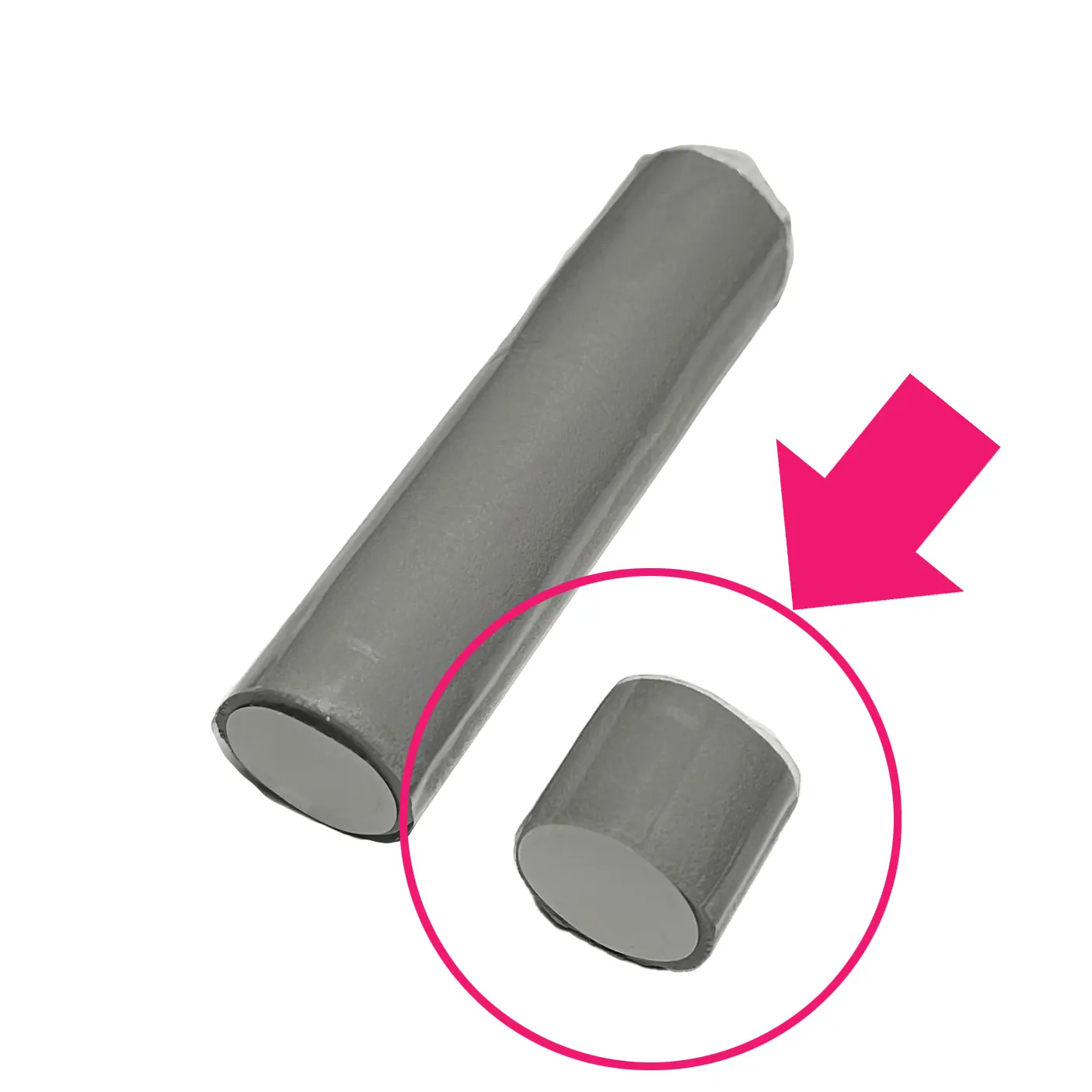

瞬間接着剤

割れている器の場合、接着剤が必要になります。

(欠けの方は購入しなくても大丈夫です)

いろんな接着剤がありますが、以下のポイントを確認して購入するのがおすすめです。

シアノアクリレートは毒性も少ないため、医療用などにも使用されています。

医療目的について

シアノアクリレート系接着材による血管内治療(cyanoacrylate closure: CAC)は,熱焼灼およびTLA麻酔を用いないnon-thermal non-tumescent(NTNT)治療の1つで,わが国では2019年にVenaSealクロージャーシステムがCACとして初めて保険認可された

下肢静脈瘤に対するシアノアクリレート系接着材による血管内治療のガイドライン

接着剤を器の断面に塗るのに便利です。

ハケ付きがなければ普通の接着剤を購入し、綿棒に接着剤を付けて塗る方法がおすすめです。

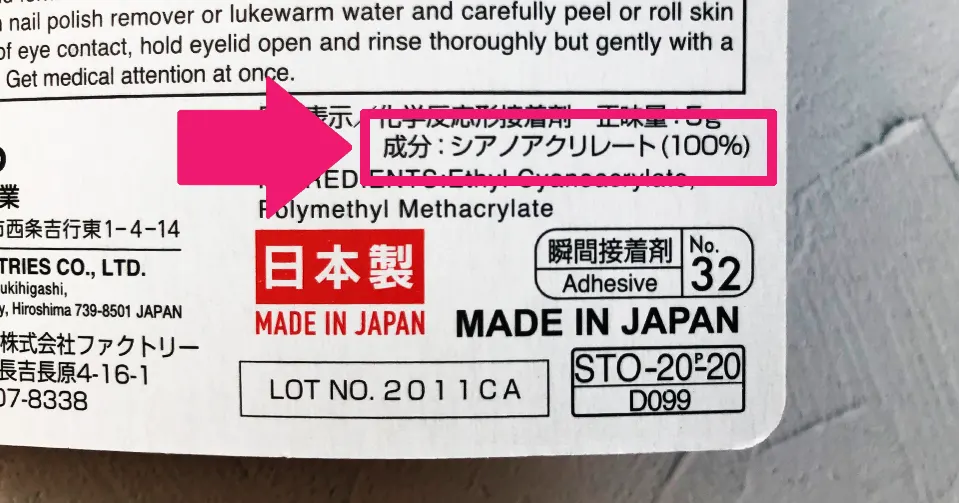

耐水エポキシパテ

欠けた所や、割れたヒビ部分を補修するのに使用します。

もしかしたらダイソーにしかないかもしれません。

『パテ』と書いてあれば使えないこともないですが、耐水の方が花瓶にする場合などに適しています。

金継ぎ用で食器に使えるエポキシパテは以下の商品しか今のところ販売されていません。

耐水ペーパー(紙ヤスリ)

パテを削って形を整えるためにヤスリを使用します。

水を付けると削りやすいため、耐水のヤスリがおすすめです。

私自身見つけてビックリしましたが、ヤスリの粗さが8種類も入っていて100円なのは驚きです。

内容が8枚から10枚に変更されました。ただ、サイズが少し小さくなっていました。(2024/02追記)

カッター

パテを切ったり、ヤスリを切ったりするのにカッターを使用します。

パテを切るのに使用するとカッターが汚くなるため、新しく購入した方がいいと思います。

(汚れても気にしない人は買わなくもOK)

金色の絵具

“なんちゃって金継ぎ” なので、金は絵具を使用していきます。

上の写真はSeriaの絵具になりますが、ダイソーにも金の絵具は売っているそうです。(私の近所には見つけられず…)

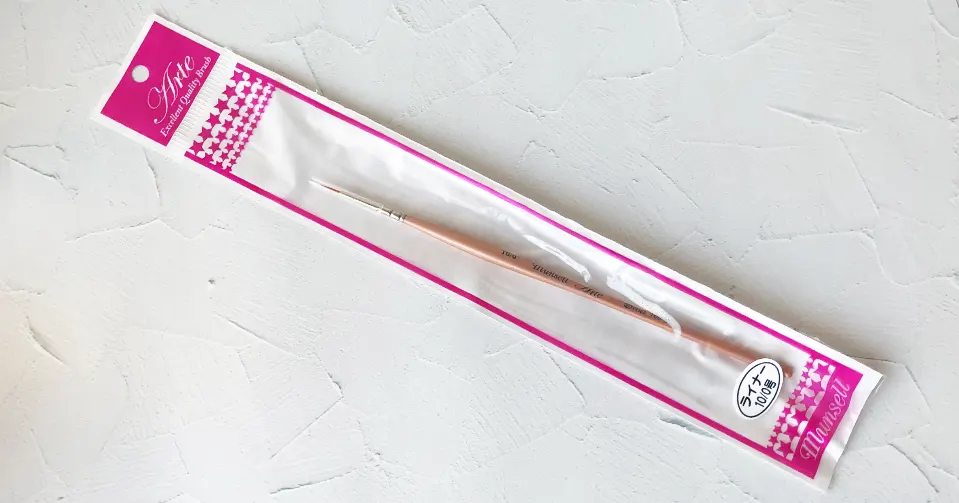

筆

絵具を塗るために使用します。

上の写真はユザワヤの筆になりますが、ダイソーに売っている筆で大丈夫です。(私の近所には見つけられず…)

ヒビを塗るなら細い筆、欠け部分を塗るなら少し太い筆がおすすめです。

指サック

エポキシパテを触る時に、手が汚れないように指サックを使うと便利です。

「別に手は洗えばいいや」という人は買わなくても大丈夫です。

- 綿棒

-

接着剤を拭き取るのに便利です。

- 竹串

-

エポキシパテの形を整えるのに便利です。

- マスキングテープ

-

接着時の補助や、割れたパーツが多い時に便利です。

100円均一で金継ぎする方法

道具を揃えたら、なんちゃって金継ぎをしていきましょう。

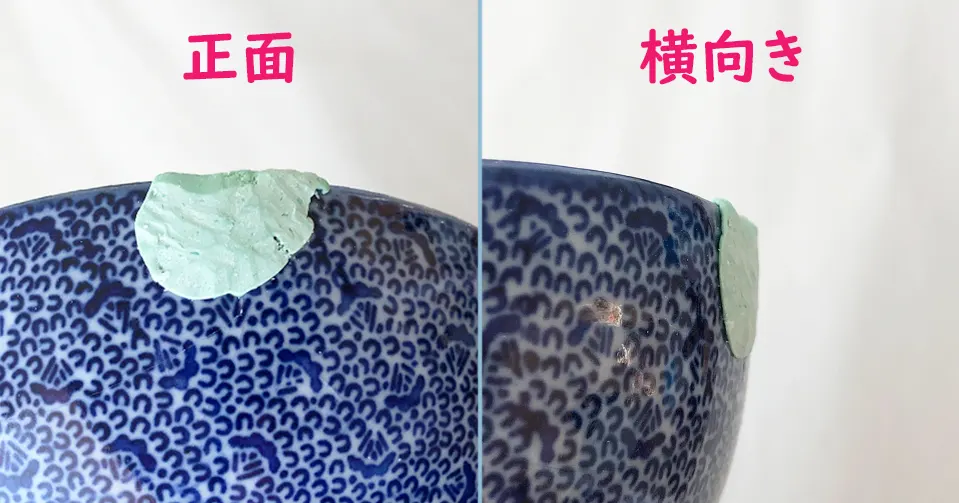

このページでは下の写真の器を直していきます。

手順は以下の通りです。

割れている部分を接着します。

欠けた部分やヒビ部分を補修します。

補修した部分に金を入れていきます。

- 割れていない方は手順2 下地づくりから始めてください。

手順1 接着

割れた器を直す方は、割れた部分の接着をしていきます。

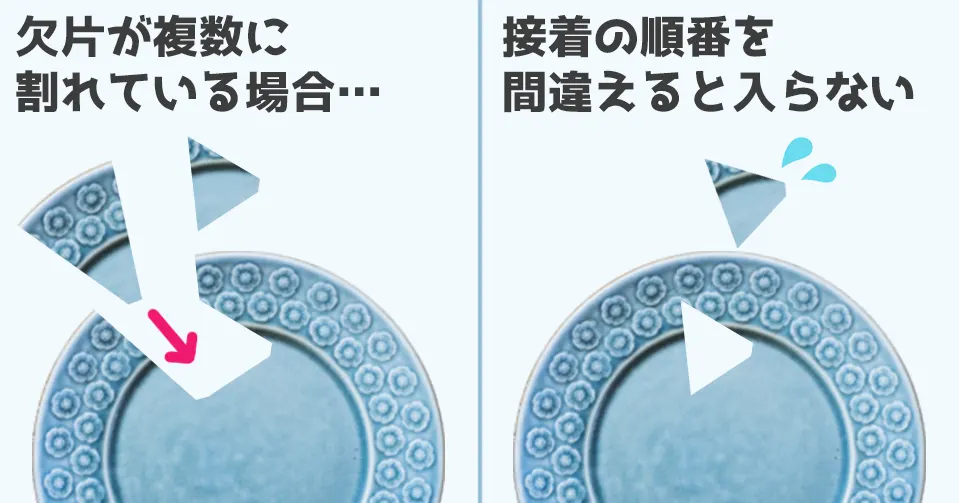

①仮組み

まずは接着剤を付けずに、割れた部分を合わせてみてください。

この時に

- 足りない部分はないか

- 接着する順番

を確認してください。

割れた欠片が多い場合、接着する順番を間違えると上手くハマらなくなってしまうことがあります。

手で合わせるのが難しい時は、マスキングテープを使うと便利です。

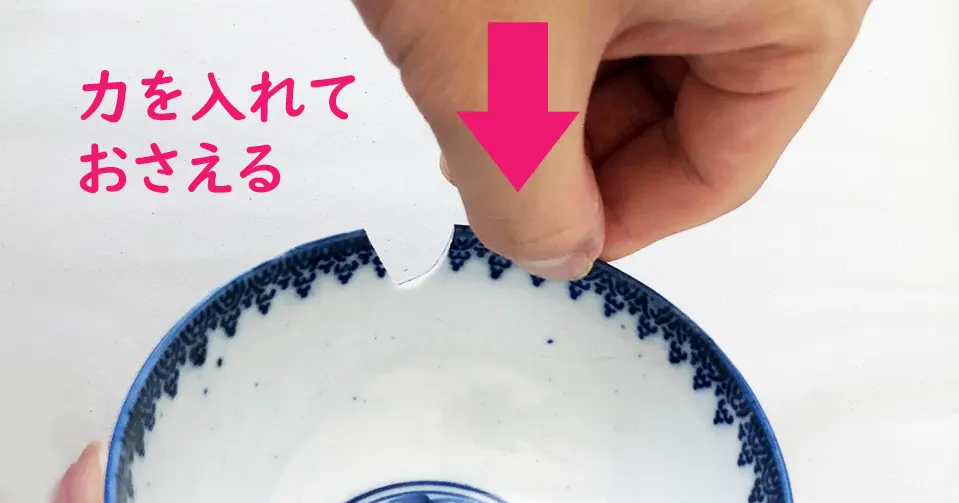

②接着

断面に接着剤を塗って接着していきます。

接着する時のポイントは以下の通りです。

- 接着剤は薄く塗る

- 接着した後にしばらく力を入れておさえる

瞬間接着剤ではありますが、付けた後はしばらく圧力を加えて接着(圧着)してください。

圧着は1分~5分程度行ってください。

上の写真のような茶碗サイズであれば2分程度でOKです。

大皿や器に厚みがある場合には、圧着する時間を長くしましょう。

付けた後に接着剤がハミ出した時は、綿棒をつかって拭き取ってください。

手順2 下地づくり

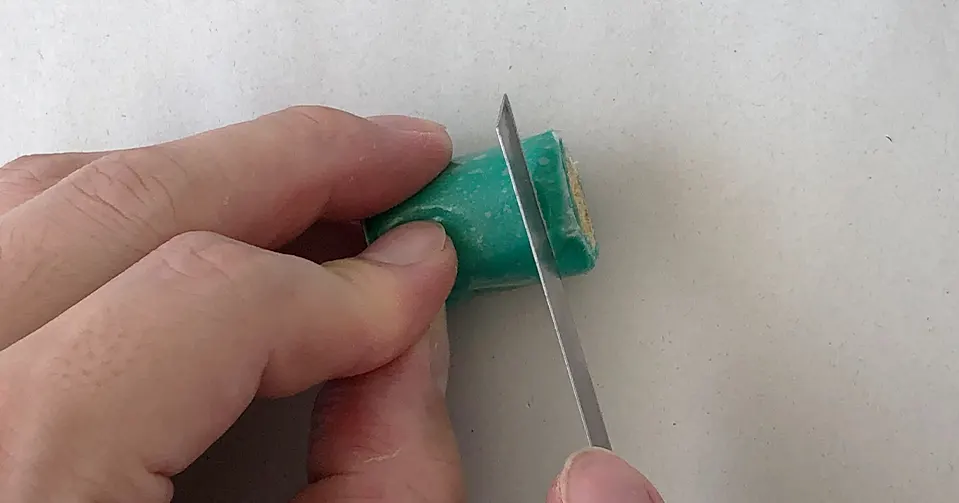

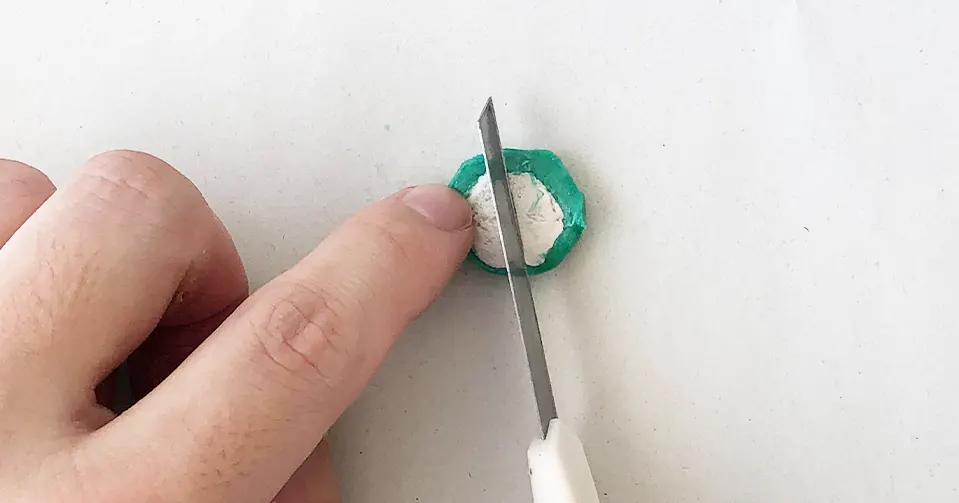

下地づくりは耐水エポキシパテを使った作業です。

- エポキシパテで形を作る

- 固まったエポキシパテを研ぐ

を行っていきます。

使い方を見る

- 足りなかったらまた切ればいいので、なるべく少量ずつ切って使った方が無駄にならずにおすすめです。

- エポキシパテは練ると固まるので、いっぺんに使うと固まる前に作業が終わらず使えなくなってしまいます。

それを防ぐために少しずつ使うのがおすすめです。

- エポキシパテは手がベトベトになるので、指サックを使うと便利です。

- よく混ざっていない状態(まだら模様、マーブル模様)で使うと、エポキシパテがしっかり固まりません。

色が均一になるまでしっかり混ぜましょう。

①エポキシパテで形を作る

欠けた部分にエポキシパテを付けていきます。

欠ける前に戻すように、形を作っていきます。

器の厚さも意識して整えていきましょう。

固くなって形が整えられなくなったら、カッターを使って削っていきましょう。

手を切らないように注意してください。

だいたい器の形に近くなったらOKです。

②固まったエポキシパテを研ぐ

固まったエポキシパテをヤスリで研いでいきます。

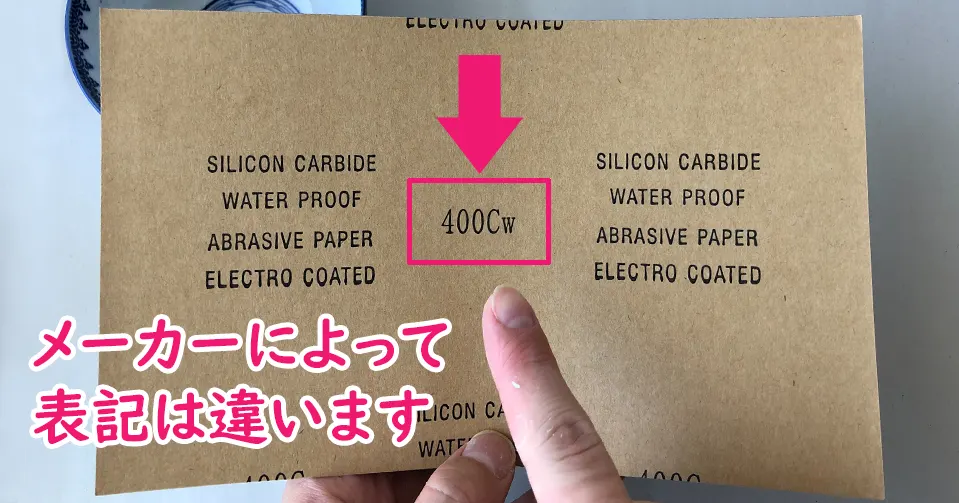

使うヤスリは『#400番』です。

ヤスリの裏側に『400』と書かれている物を使ってください。

まずは削りたい部分に水をつけます。

水の量は少しで大丈夫なので、指で触れてつけられる程度で問題ありません。

水をつけたらヤスリで削っていきます。

- ヤスリを折り曲げたり小さく切ったりして、エポキシパテのサイズに合わせる

- 器に傷がつかないように、エポキシパテだけを削る

目をつぶって器を触ってみて、エポキシパテの場所がわからないくらい、器と一体化したらOKです。

手順3 金を入れる

エポキシパテの部分を金色にして、金継ぎっぽくしていきます。

金色の絵具を適当なトレイに出して、エポキシパテを塗っていきましょう。

- 筆ムラができないように塗る

エポキシパテが見えないように濡れたら完成です!

100円均一で金継ぎするメリットデメリット

メリット

一番のメリットは、壊れた器を綺麗にして再利用できるところだと思います。

このような方には100円均一の道具でなんちゃって金継ぎしてみるのもおすすめです。

また、道具の違いはありますが、作業のやり方や流れは金継ぎに似ています。

金継ぎの道具はそれなりにかかりますし、練習として100円均一の道具でやってみるのは勉強になると思います。

デメリット

ページの冒頭の繰り返しになりますが、今回紹介した方法は、あくまで “なんちゃって金継ぎ” のやり方です。

食器として直したいなら、この方法はおすすめできません。

なんちゃって金継ぎが学べる教室へ行くのもおすすめ

「このページの説明ではイマイチわからなかった」

「複雑に割れていて自分で直す自信がない」

そんな方には、実際に先生がいる教室へ参加してみるのもおすすめです。

カフェ6次元

カフェ6次元とは、ナカムラクニオさんが開催している なんちゃって金継ぎ教室です。

ナカムラクニオさんは『開運!なんでも鑑定団』の番組ディレクターなどをされていた方なので、金継ぎや美術の知識について知りたい方はおすすめです。

今日はずっと体験したかった金継ぎに。予想以上に簡単で楽しかった‼早速また金継ぎしたくてナカムラさんご推薦の吉祥寺pukupukuへ欠けた皿探し。なんも考えてなさそうな龍のそば猪口(江戸後期)を買ってきた。金継ぎキットも買ってきたのでこれから復習する。#6次元 pic.twitter.com/JhgZZCauS3

— msgrtk (@masugurutiko) January 21, 2018

- 教室名

-

カフェ6次元

- 場所

-

〒167-0043

東京都杉並区上荻1丁目10-3 2F - 参加費

-

10,000円

- 教室で使用している道具

-

接着剤 アロンアルファ

(食品衛生法適応外なので食器に使えない)エポキシパテ セメダイン金属用

(食品衛生法適応外なので食器に使えない)表面 新うるし

メーカーズベース

メーカーズベースとは、日本No.1規模の会員制工房が開催している なんちゃって金継ぎ教室です。

金継ぎの他にもいろんな教室があるので、モノづくりが好きな方はおすすめです。

https://twitter.com/MYROLIVECAT/status/1353995527101116417

- 教室名

-

メーカーズベース

- 場所

-

〒152-0031

東京都目黒区中根1丁目1-11 - 参加費

-

6,600円

- 道具

-

接着剤 アロンアルファ

(食品衛生法適応外なので食器に使えない)エポキシパテ セメダイン金属用

(食品衛生法適応外なので食器に使えない)表面 水性工芸うるし

(木工用なので食器に使わない方がいい)

なんちゃって金継ぎと本格的な金継ぎの違い

いろんな違いはありますが、大きな違いは人体への安全性です。

なんちゃって金継ぎでは市販の接着剤を使うところを、本格的な金継ぎでは本うるしと小麦粉を混ぜて天然の接着剤を作ります。

他にも上新粉や木粉を使ったりと、天然由来の物を使用していくため、口に触れても大丈夫な安全な器に直すことができるんです。

また、金継ぎは日本の伝統工芸ですから、簡易的な方法ではなく、昔ながらの方法で直すことは素敵なことだと思います。

日本の歴史や先人たちの想いを感じたい方は、本格的な金継ぎをしてみるのはいかがでしょうか?

ぜひ自分に合った金継ぎ方法を見つけてください

なんちゃって金継ぎのやり方について書いてみましたが、いかがでしたでしょうか?

もし説明でわからないことがありましたら、support@kintsugikurashi.comまでご連絡いただければと思います。

なんちゃって金継ぎは賛否両論ありますが、私の意見としては「器を直したい方にとって一番ベストな方法で金継ぎしてほしい」と思っています。

本格的な金継ぎは、どうしても乾燥に時間がかかります。

それなのに、家庭や仕事のことで忙しい人に無理に勧めるのはエゴを押し付けているように感じますし、金銭的な部分でも人それぞれ価値観が違うと思います。

なので、ぜひ他のページなどいろいろ調べてみて、自分に合った金継ぎ方法を見つけていただきたいと思います。

金継ぎ暮らしでは、こうした想いから、食器として直せる安全な道具を制作販売しています。

- 1日で直したい

- 手軽に直せて、食器としても使えるようにしたい

- 本漆は乾燥具合の見極めが大変なので、使い方がわかりやすい道具がほしい

このようなご要望の方に向けて、国産、かつ、厚生労働省が定めている食品衛生法基準をクリアした道具だけの、安心安全な『簡易金継ぎキット』を販売しています。

わかりやすい動画説明もあり、ご家庭でもしっかり金継ぎしていただけますので、ぜひご購入ください。